Arthur (Josh O’Connor) è un ragazzo che parla inglese e forse è britannico, o irlandese. Si resta volutamente nell’incertezza. È comunemente chiamato “lo straniero”. Parola usata in maniera diffusa per definire chiunque non sia del posto, ma utile anche a sottolineare la sua dimensione “altra”, di estraneo anche se partecipe, in parte alieno. Scorbutico, dagli scatti d’ira improvvisi, dolce e osservatore, a tratti filosofo, sorta di Orfeo alla ricerca di Euridice – L’Orfeo di Monteverdi scandisce i capitoli del film – sembra mosso da un oscuro abitatore interno che lo porta alla ricerca di qualcosa, da un insopprimibile languore amoroso per un ricordo di una purezza vera e delicata, da una nostalgia pervasiva, insopprimibile: quasi un’arcaica, antica e dolce tristezza, che è allo stesso tempo una consapevolezza sulla verità delle cose. Certo, poi ci sono gli aspetti pratici, di vita concreti, non indifferenti, che pesano sul suo comportamento, come il fatto che, abbandonato dalla sua banda di tombaroli, ha passato un periodo in carcere. Ora è tornato, un ritorno sui luoghi che non sono i suoi luoghi d’origine eppure, forse, lo sono sempre stati. Notevole il longilineo O’Connor, alto due metri: incarna un eroe magro, quasi disincarnato, che mangia poco, e si cambia poco, come se, al di là delle apparenze, e a differenza degli altri, fosse in verità estraneo alle cose terrene. Come se fosse già altrove, e in qualche modo conoscesse la sua destinazione ultima. Un po’ tra i due mondi, e tra i mondi in generale. Sempre sulla soglia, forse addirittura anche sulla soglia di una sorta di al di là. Sempre tra il concreto e l’etereo. Il suo aspetto fisico lo trasmette: potrebbe essere un ragazzo delle periferie inglesi, ma i suoi tratti, il suo modo d’essere, potrebbero essere anche quelli di un giovane partenopeo. Il film è la limpida rivelazione di un notevole volto, così come di un interprete che lascia il segno.

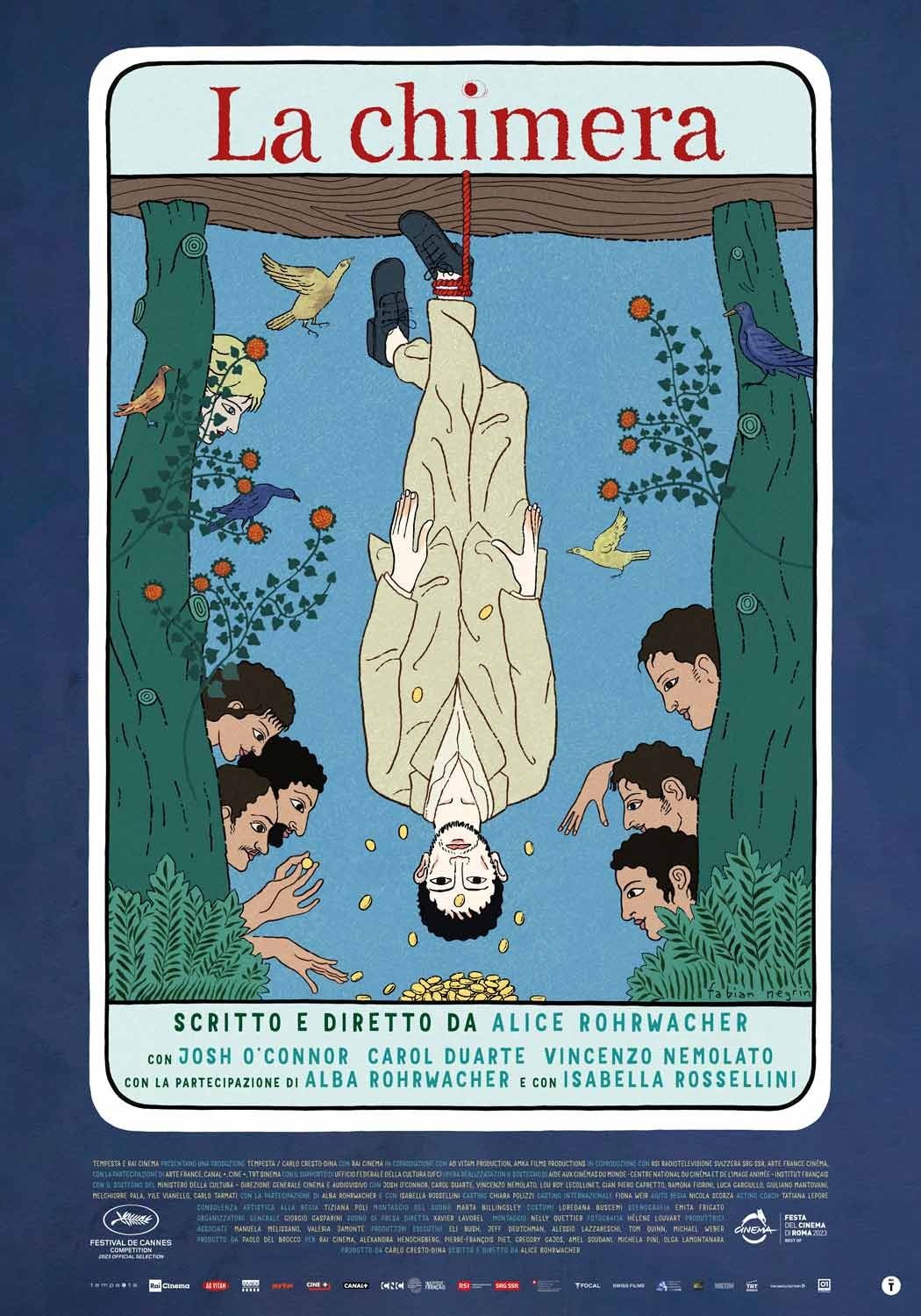

Arthur e la sua banda di tombaroli – che rispetto a lui sono inconsapevoli, ma a loro modo autentici – vivono rubando oggetti antichi dalle tombe, aggirando i carabinieri, e rivendendoli sul mercato ufficiale dell’arte, ai collezionisti privati ma anche a funzionari del circuito museale. Arthur si rifugia spesso nella grande e decadente casa di Flora (Isabella Rossellini). Flora è la madre di Beniamina, la ragazza che morendo ha spezzato il cuore del protagonista, e che è la chimera principale del film, filo d’Arianna che tiene tutto, fin dal prologo. Nel tesserlo, la regista compie un’esplorazione del mondo attraverso l’ibridazione d’immagini dal registro eterogeneo, anche opposto, e tuttavia in grado di amalgamare tutto con sapienza.

Bellissimo questo film di poesia, sensoriale, avvolgente, che fa sentire gli odori della natura, il verde intenso come se fosse muschio sulla roccia, l’umidità della terra, scorci di villaggio, baraccopoli arcaiche, bellissime stazioni ferroviarie abbandonate. E lo fa ibridando e poi unendo i formati, il 35 millimetri, il super 16 millimetri e il 16 millimetri: tutto è realtà, tutto è cinema, l’estetica naturalistica così come il video amatoriale, o la fotografia che si fa pastello, pittura, affresco.

Nell’unire gli opposti, nel dare omogeneità a quel che a priori è disomogeneo, ma senza scivolare nell’omologazione, Alice Rohrwacher crea un’estetica fatta con la materia del sogno, anzi del ricordo (singolo, collettivo) che si fa sogno e viceversa. Raggiungendo e rielaborando in un discorso molto personale la lezione del cinema di Pietro Marcello, in particolare quello di film come Bella e perduta o Martin Eden. Marcello è peraltro autore del soggetto di La chimera, insieme a Carmela Covino e alla regista, che lo ha scritto e diretto (alla sceneggiatura hanno collaborato Marco Pettenello e Carmela Covino).

Un cinema che ricerca una nuova tessitura plastica nell’ibridazione, nella sensualità delle immagini disparate, che mette insieme gli opposti mantenendo le differenze, espressione di un’umanità ideale composta da persone di diverse etnie, culture, lingue, eppure felice nelle differenze, consapevole che siamo tutti stranieri e cittadini. Per farlo il film unisce frammenti esili e lontani, restituisce bellezza e grandezza al sacro, alle vestigia, minori o maggiori che siano. La cineasta trasmette un grande messaggio di elevazione spirituale senza alcuna pomposità.

Un bella impresa riuscire a fare un film fuori dal tempo, pur essendo ambientato negli anni ottanta. In oscillazione continua tra il violabile e l’inviolabile, il sacro e il profano. In quest’opera per intero sul crinale, anche gli anni ottanta sono ancora impregnati del sapore dei settanta. Non si è propriamente nel patinato, nel riflusso di quegli anni, quando dilagava il trash delle tv di Silvio Berlusconi, o la vuota arroganza della Milano da bere. Lo si scorge, a tratti, ma niente di più. Certo affiorano le prime telecamere invasive nella realtà concreta che si fa virtuale, fittizia, involgarita. Rubata.

Ma quella di Rohrwacher è anche una forte denuncia del saccheggio e dello svuotamento del territorio, compiuti dai proprietari terrieri e non dai contadini. E sull’incuria in cui sono lasciati i beni archeologici, sul commercio d’arte illegale, che coinvolge anche i musei. Il personaggio di Spartaco (Alba Rohrwacher), la ricettatrice di opere d’arte, esprime anche la logica sfruttatrice e distruttiva di natura e piccole realtà propria del capitalismo, che tutto divora, fino a far collassare la civiltà umana e il pianeta stesso. Ne sono una metafora, insieme forte e delicata, i fili esili della vita che si confondono con quelli della morte. (Francesco Boille - Internazionale)